Menyoal Sastra dan Sejarah

Menyoal sastra dan sejarah

Dalam penulisan karya sastra, pelibatan narasi sejarah adalah materi yang lumrah dan hampir menjadi arus utama semenjak Daniel Defoe merilis Robinson Crusoe untuk pertama kalinya. Namun, bukan berarti bahwa sastra sama kualitasnya dengan narasi sejarah, karena bagi sebagian kelompok, bahkan di hari ini, pendapat bahwa sastra adalah bualan fiksi belaka yang boleh jadi sebuah kebohongan, karena dibuat berdasarkan daya kreativitas seorang pengarang, kadang menjadi common sense.

Hal di atas menyebabkan masih ada saja yang mengesampingkan karya sastra daripada bacaan lainnya, terlebih ketika latar belakang penulis dibawa-bawa ke meja pertimbangan baik atau buruknya sebuah karya sastra. Misalnya Max Havelaar yang dipandang sinis oleh mereka yang lebih mempertimbangkan sosok pengarangnya, Eduard Douwes Dekker, sebagai seorang pejabat kolonial yang doyan mabuk dan bermain perempuan.

Saya berasumsi bahwa persoalan bagaimana keterkaitan sastra dan narasi sejarah, yang lebih dianggap kredibel sebagai sumber fakta, boleh jadi masih aktual sampai hari ini. Berangkat dari asumsi tersebut, uraian singkat dalam tulisan ini sekiranya akan menjawab beberapa hal, antara lain: Dapatkah kita mengakui kredibilitas sastra sebagai narasi sejarah? Seberapa jauhkah karya fiksi dapat menjadi narasi yang diposisikan sejajar dengan sumber primer konvensional dalam penulisan sejarah? Bagaimana para akademisi sastra memberikan pandangan mereka atas genre novel atau fiksi sejarah? Dan mengapa Hegel berkata: “kita belajar dari sejarah bahwa kita tidak belajar dari sejarah”?

Sekitar hampir lima abad yang lalu, Thomas Hobbes, seorang filsuf dari Inggris, menjelaskan dalam Leviathan (1651)-nya bahwa ada dua macam sistem pengetahuan: pertama, pengetahuan berdasarkan fakta, dan kedua adalah pengetahuan sebagai hasil dari afirmasi pada sebuah objek, yang kemudian ia namakan sains. Dari teoresasinya tersebut, ia masukkan sejarah ke dalam suatu pengetahuan yang didasarkan oleh fakta.

Ketika sains bertali dengan penjelasan dan serangkaian afirmasi, sejarah menghadirkan sekumpulan perasaan dan memori dan membutuhkan saksi sebagai penuturnya. Penjelasan Hobbes di atas menunjukkan semenjak awal mula, sejarah tidak pernah masuk ke dalam tabel deretan sains, bahkan mungkin sampai hari ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada kelompok yang masih memakai kerangka pikir tersebut.

Kendatipun demikian, pada masa yang tidak berjauhan setelah Leviathan berdalih seperti di atas, di belahan dunia yang lain yaitu Jerman, praktik penulisan sejarah mulai digalakkan. Para ilmuwan Jerman masa itu menganggap sejarah sebagai eruditio atau pengetahuan yang wajib dipelajari di lembaga pendidikan (Feldner, 2010: 5). Hal tersebut berlandaskan pada keyakinan mereka bahwa sejarah sebagai pengajaran akan masa lalu dapat menjadi wadah kumpulan maksim atau pembelajaran moral dan politik bagi para pembacanya.

Salah satu tokoh sekaligus sejarawan Jerman yang terkenal dan mewarisi tradisi penulisan sejarah ini adalah Leopold von Ranke (1795-1886). Dalam perspektif Ranke, metode penulisan sejarah disusun berdasarkan peristiwa yang sejalan dengan konstelasi politik negara dan kerajaan yang didominasi oleh individu yang berkuasa (great man) atau orang-orang besar. Hal ini mengindikasikan bahwa penulisan sejarah dalam perspektif Ranke cenderung terbatas pada kisah-kisah orang berpengaruh pada masa tertentu.

Sebagaimana dijelaskan di atas, perhatian metode sejarah tradisional cenderung eksklusif dan tidak terlalu menghiraukan keberadaan orang-orang kecil atau serikat pekerja yang selayaknya diakui memiliki peran yang sama penting dengan orang-orang besar pada masa tertentu, sebagaimana tercatat dalam kasus Revolusi Prancis.

Barulah pada tahun 1929, Marc Bloch dan Lucien Febvre mendobrak metode historiografi tradisional tersebut bersama sekolah yang mereka dirikan, Annales School. Mazhab ini dikenal sebagai pelopor dalam penulisan sejarah sosial, yang memberikan pengaruh besar kepada banyak pihak, khususnya sejarawan, di berbagai belahan dunia. Dalam perspektif Annales, bagian terpenting dari sejarah bukanlah peristiwa, melainkan mentalités, yang menunjukkan pertalian kerja penulisan sejarah dengan ilmu psikologi. Salah satu ciri lain dari mazhab ini adalah perhatiannya pada longue durée atau sejarah jangka panjang, contohnya pelacakan pandangan dunia (world-view) atau sikap yang hadir di masa silam tertentu, yang menghilang, namun kemudian muncul kembali di masa yang lain (Revel, 2006: 9-12).

Meskipun menuai banyak kritik dari berbagai pihak di kemudian hari, semangat dari mazhab Annales ini dapat ditemui dalam metode historiografi yang lahir pada 1970an di Amerika, seperti aliran New Cultural History. Dalam aliran ini, sumber-sumber yang menjadi perhatian tidak hanya dokumen sejarah konvensional, seperti situs, arsip surat, atau laporan, tapi juga produk-produk kebudayaan, seperti sastra, film, iklan, dan tubuh (contohnya, performance art) (1989: 1-22). Dalam hal ini, sebagai contoh, karya sastra sebagai narasi personal dianggap dapat menerjemahkan peristiwa sejarah melalui bahasanya sendiri.

Sastra kemudian dianggap sebagai sarana pengarang untuk menyampaikan pikiran dan, secara tidak langsung, tanggapannya atas peristiwa sejarah. Pada tahap ini dapat diambil satu kesimpulan bahwa melalui sudut pandang tertentu, keberadaan sastra dapat menjadi alternatif untuk mengisi ketiadaan atau menjadi suplemen bagi sumber primer dalam penulisan sejarah.

Di kalangan akademisi pengkaji sastra sendiri, terdapat kerangka teori New Historicism yang digagas oleh Stephen Grenblatt. Tradisi pemikiran ini sangat bertali erat dengan New Cultural History yang telah disebutkan sebelumnya. Melalui kerangka pikir ini, pembacaan teks sastra bersifat pararel dan tidak dapat dipisahkan dari teks nonsastra.

Oleh karena itu, penulisan sejarah tidak selalu berdasarkan urutan kronologis, melainkan dalam dimensi perkembangan manusia pada ruang dan waktu tertentu. Terlebih lagi, konteks sosial karya dan konteks pengarang tidak dipisahkan selama proses analisis karya sastra (Veeser, 2013: ix-xi). Selain itu, paradigma New Historicism juga menolak adanya pembedaan antara sastra adiluhung dan sastra populer, sebagaimana diberlakukan dalam tradisi kritik sastra ala Matthew Arnold. Lahirnya teori ini sendiri adalah bentuk respons atas aliran Formalisme Rusia dan New Criticism di Inggris yang mengabaikan konteks historis dalam mengkaji sebuah karya sastra.

Uraian singkat di atas sekiranya dapat menjawab dua kegelisahan yang telah disebutkan pada bagian awal. Seiring upaya untuk menyikap misteri sejarah yang tak ternarasikan secara lengkap dalam arsip konvensional, karya sastra dapat dijadikan alternatif untuk mengisi rumpang yang harus diisi tersebut. Dalam konstelasi sastra sendiri kemudian dikenal subgenre historical fiction.

Pada kasus tertentu, kehadiran sastra dengan subgenre ini tidak jarang diakui kredibilitasnya dalam membingkai sebuah kejadian historis, sebagaimana terdapat dalam kasus naskah drama Inherit The Wind, yang tidak jarang dirujuk ketika membicarakan Scopes Monkey Trial pada 1925 di Amerika. Meskipun demikian, pembacaan atas novel sejarah, sebagai bagian dari sejarah sekaligus fiksi, sendiri sampai hari ini masih menjadi perdebatan yang aktual.

Ada beberapa yang berpendapat bahwa sastra sejarah atau historical fiction berpotensi membingungkan bagi para pembaca muda, karena adanya percampuran dua elemen yang berjarak, yakni sejarah dan fiktif. Akan tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa kehadiran dua elemen tersebut justru yang membuat novel sejarah bernilai, khususnya dalam rangka didaktis. Di beberapa negara seperti Inggris, pembacaan atas novel sejarah seperti Belisairus (1808) justru memiliki peran dalam menumbuhkan ketertarikan pembaca muda untuk menjelajahi lebih lanjut sejarah negara mereka pada abad ke-18 (Stevens, 2013: 22-23). Kasus seperti inilah yang layak digarisbawahi khususnya sebagai strategi mengenalkan sejarah kepada pembaca muda melalui medium yang menghibur (sastra).

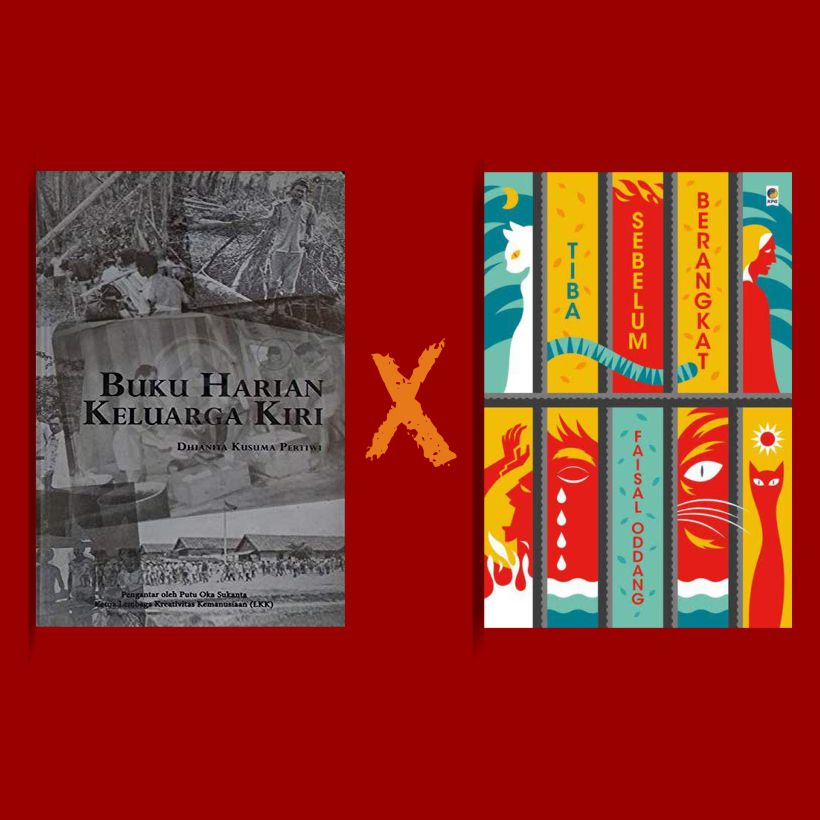

Dalam beberapa kasus penulisan sastra sejarah, tidak jarang seorang novelis mencantumkan bagaimana sikap mereka dan menyediakan panduan kepada para pembacanya perihal cara mengkonsumsi karya mereka, yang biasanya terdapat pada laman pembuka, kata pengantar atau bagian ekstra. Strategi ini saya temukan dalam novel-novel karangan penulis muda kontemporer, yang akan saya elaborasi pada bagian selanjutnya sebagai contoh bagaimana karya sastra mencoba mengambil perannya untuk menarasikan peristiwa sejarah. Dua novel tersebut antara lain: Tiba Sebelum Berangkat (2018) karya Faisal Oddang dan Buku Harian Keluarga Kiri (2016) karya Dhianita Kusuma Pertiwi.

Dalam Tiba Sebelum Berangkat, Oddang bercerita kisah seorang mantan toboto, satu penamaan dalam masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan untuk merujuk asisten bissu, bernama Mapata yang menjadi tahanan kelompok chauvinis agamis sekaligus penjual organ tubuh ilegal, Ali Baba. Novel terebut sebenarnya mengambil latar waktu yang dekat sekali dengan realitas kita hari ini. Namun melalui gaya penulisan epistolari, tokoh kita Mapata kemudian membawa pembaca mundur jauh ke masa Indonesia pasca kemerdekaan; masa ketika pergolakan antara kelompok nasionalis dan federalis mengakibatkan basis kekuatan militer digerakkan di wilayah Indonesia Timur.

Untuk memahami novel ini secara utuh, pembaca selayaknya memahami beberapa kata kunci terlebih dahulu, seperti istilah calabai, calalai, dan bissu—yang merupakan konsep gender dalam konvensi masyarakat Bugis— dan nama-nama tokoh dan peristiwa bersejarah di Indonesia, seperti Kahar Muzakkar, Kartosoewiryo dan pemberontakan DI/TII.

Oddang sendiri sebagai pengarang novel terebut, menuliskan sebuah pengakuan pada bagian ekstra bahwa novelnya adalah hasil dari riset dan sebuah upaya penulisan historiografi yang nonJawa-sentris. Di luar ideologi dan pandangan pribadi atas ‘akar’ yang dihadirkan melalui novelnya, novel Oddang layak diapresiasi sebagai bentuk upaya penuturan sejarah oleh agen yang memang familiar dan memiliki keterikatan emosional dengan apa yang ditulisnya.

Sementara Buku Harian Keluarga Kiri berbicara konteks yang sama sekali berbeda dengan novel Oddang. Berdasarkan penjelasan di bagian 11 novel, pencerita kita, Dhianita, memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan tulisannya, karena sepanjang novel ia membicarakan kisah hidup keluarga dan almarhum kakeknya, yang adalah seorang pegawai Kotapraja yang mengidolakan sosok Soekarno, namun juga tahanan politik pada masa Orde Baru.

Dhianita menyadari bahwa ia banyak memadukan unsur imajinasi dalam karyanya, namun hal demikian adalah salah satu strategi yang digunakannya untuk menyiasati ketiadaan transkrip lengkap yang mencatat setiap gerak yang dilakukan dan ucapan yang dikemukakan kakeknya saat itu. Dalam novel ini pembaca akan mendapat banyak gambaran terkait cara kerja aparatur negara dan organisasi berbasis keagamaan pada zaman Orba; informasi perihal penjara yang digunakan pemerintah saat itu untuk menampung para tapol di sekitar kota Malang; dan yang terpenting bagaimana para tapol diperlakukan sebagai kriminal tanpa adanya proses pengadilan yang jelas. Dari gaya penulisan seperti demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa penyusunan fiksi sejarah Dhianita adalah berbasis riset, sama halnya dengan kasus Oddang yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam tatanan konteks, novel Oddang dan fiksi sejarah Dhianita mengangkat dua latar sosial yang berbeda. Akan tetapi, terdapat satu kesamaan antara keduanya, yaitu upaya penceritaan sejarah orang-orang yang termarjinalkan dan menjadi korban dari kekejaman pemerintah Orde Baru, meskipun Oddang melibatkan konteks yang lebih jauh.

Novel Oddang memberikan pengetahuan kepada pembaca bahwa kelompok yang dianggap menyimpang seperti komunitas bissu, juga menjadi korban dari kepentingan politik kekuasaan; antara kubu yang ingin mempertahankan Negara Kesatuan dan yang ingin mendirikan Negara Islam. Sementara fiksi sejarah Dhianita menjelaskan kepada pembaca bahwa tidak peduli siapapun atau apapun status seseorang—bahkan saat ia adalah pengagum sosok bapak bangsa Indonesia sekalipun—ketika dianggap sebagai bagian dari PKI atau komunis, maka pemerintah pada saat itu akan menjebloskannya ke dalam penjara.

Saya rasa kedua narasi sejarah yang coba dihadirkan dalam novel dapat membantu atau setidaknya memancing para pembaca muda untuk lebih memahami sejarah bangsa mereka sendiri, meskipun upaya lanjutan seperti mempelajari sejarah dari literatur terjamin tentunya sangat diperlukan. Dan seandainya kita sama-sama gagal untuk menghindari keberulangan kejahatan dan kepicikan berpikir yang sama di masa sekarang, mungkin kutipan Hegel berbunyi: “kita belajar dari sejarah bahwa kita tidak belajar dari sejarah” menjadi semakin masuk akal.[]

Referensi

Faldner, Heiko. (2010). “The New Scientificity in Historical Writing Around 1800” dalam Writing History: Theory and Practice. Great Britain: Oxford University Press.

Revel, Jacques. (2006). “The Annales” dalam The Columbia History of Twentieth-Century French Thought. New York: Columbia University Press.

Veeser, Harold. (2013). The New Historicism. New York: Routledge.

Stevens, Anne H. (2013). “Learning to Read the Past in Early Historical Novel” dalam Historical Fiction: The Revenant and The Remembered Past. New York: Palrave Macmillan.

Pertiwi, Dhianita Kusuma. (2016). Buku Harian Keluarga Kiri. Malang: Pelangi Sastra.

Oddang, Faisal. (2018). Tiba Sebelum Berangkat. Jakarta: Gramedia.