Kegagapan Mengartikulasikan Entitas Masyarakat Pascaperang

Ulasan Pertunjukan “Awal dan Mira” pada Panggung Parade Teater Kampus Bogor 2017

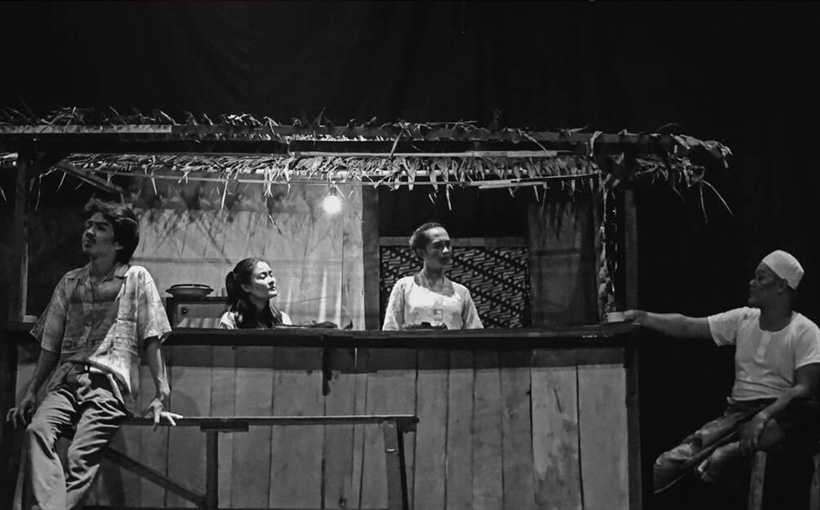

Seseorang berbicara di atas panggung saat tirai masih ditutup. Tidak lama setelah itu tirai dibuka. Sebuah dunia baru saja dibuat. Tahun 1951. Sebuah kedai kopi yang ringkih berdiri di sana—kedai itu meminta maklum bahwa ini hanyalah sebuah pertunjukan. Beberapa kopi kemasan sachet digantung di kedai itu. Tiang lampu di situ terlalu temaram. Di sebelah kanan panggung, selembar tembok berdiri dengan efek retak-retak. Lanskap itu seperti bagian lain dari sebuah dunia: terpencil. Setelah itu diam.

Panggung itu terlalu temaram. Seorang perempuan yang kecantikannya tertutup bayang-bayang atap kedai kopinya sendiri duduk di dalam kedai kopinya sendiri. Perempuan itu Mira. Seorang perempuan lainnya keluar dari pintu bertirai. Ia mengenakan kebaya putih. Ia berdiri dan berjalan setegak istri seorang jenderal. Namun, ia hanyalah ibunya Mira, si tukang kopi. Mereka membicarakan warungnya yang sepi dan miskin itu.

Seorang pemuda muncul dari sisi kiri panggung. Ia adalah Awal. Bajunya terlalu besar untuk ukuran tubuhnya. Sebentar ia muncul, lekas-lekas Mira bersembunyi. Laki-laki itu duduk dan menanyakan tentang suratnya dan mengapa Mira tidak datang ke rumahnya.

“Dia banyak urusan, Den.” Sebuah alasan yang dibuat-buat.

Ibu itu menyalakan radio. Sebuah pesan persuasif muncul dari radio itu. Slogan-slogan revolusi membuat pemuda itu berteriak-teriak. Ya, itu memang tabiat laki-laki itu. Bila ada hal yang tidak bersesuaian dengan dirinya. Ia kerap kali berteriak-teriak. Apakah itu tabiat manusia pascaperang? Itu sangat mungkin. Namun, laki-laki itu menunjukkan bahwa “kesenangannya” berteriak adalah perangainya sejak lahir.

Periode pascaperang selalu menampakkan entitas masyarakat baru: entitas masyarakat pascaperang yang penuh keputusasaan sekaligus harapan—yang sebenarnya lebih kecil dari keputusasaan itu sendiri. Camus adalah bagian dari masyarakat itu. Ia adalah entitas dari masyarakat putus asa. “I see many people die because they judge that life is not worth living,” katanya.

Seseorang yang mampu bertahan pada situasi itu mungkin belum pernah membaca pikiran-pikiran Camus (ini alasan paling standar), atau ia itu takut mati, atau ia punya agama. Ada banyak kekosongan dalam jiwanya. Masa depan terlalu hitam dan terlalu berani untuk dihadapi sendiri dan terlalu sulit untuk dibangun sendiri. Itulah pikiran Awal, seorang pemuda dalam pertunjukan “Awal dan Mira” karya Utuy Tatang Sontani yang disutradarai Regi Pranata dan dipentaskan Teater Karoeng FISIB Universitas Pakuan di GK Kemuning Gading, Kota Bogor, Rabu, 10 Mei 2017 dalam rangkaian acara Parade Teater Kampus Bogor 2017.

Entitas manusia pascaperang itu ada juga dalam diri Utuy Tatang Sontani. Agak berbeda dengan Camus, ia melihat bahwa manusia yang ada (pada saat itu), bukanlah manusia: “Aku ingin orang bisa memercayai manusia lagi. Tetapi kepercayaan pada manusia sekarang ini sudah pudar. Yang ada hanya keingintahuan, nieuwsgierheid. Bagaimana engkau bisa memercayai manusia kalau manusia yang kauhendaki itu tidak ada. Dan kalau engkau berada di lingkungan binatang, bagaimana bisa engkau mengharapkan dapat bersinggungan dengan manusia?” Peperangan telah menghilangkan manusia secara filosofis, bersamaan dengan itu, pesimisme muncul.

Tema atau gagasan yang diangkat oleh Utuy Tatang Sontani berbeda dengan penulis-penulis sejawatnya di Lekra yang menulis dengan dasar ideologi Maxisme. Bahkan, Utuy Tatang Sontani mengkritik apa yang dilakukan ideologi tersebut. Ketika kita membaca cerpen “Badut”, kita akan melihat sebuah kritik mengenai manusia dan ideologi yang dianutnya. Dalam cerpen tersebut ideologi sama sekali tidak memengaruhi perangai manusia. Ideologi hanya menjadi alat politik atau slogan-slogan untuk memengaruhi seseorang. Tokoh Aku pada cerpen tersebut menyadari itu.

Pada satu titik, tokoh Aku menyerupai tokoh Awal. Ia melihat bahwa masyarakat tidak seperti apa yang ia bayangkan; itu membuatnya beroposisi dengan masyarakat. Kemudian, ia menganggap bahwa ideologi hanya sekumpulan slogan-slogan kosong. Manusia, yang meyakini slogan-slogan itu, adalah badut belaka. Manusia tidak paham betul dengan slogan-slogan itu. Tokoh Aku dalam cerpen “Badut”, Awal dalam naskah “Awal dan Mira”, dan mungkin tokoh lainnya adalah Utuy Tatang Sontani sendiri: seseorang yang individualis, yang kecewa dengan revolusi.

Awal, tokoh kita di panggung itu, hanyalah wujud dari teks belaka—padahal ia memiliki konteks. Ia hanyalah menjadi pemuda kebelet kawin. Kekosongan jiwanya hanyalah kekosongan hasrat seksual. Penolakannya atas masyarakat bukan dengan alasan bahwa peperangan telah menciptakan manusia-manusia tanpa jiwa—itulah sebabnya kadang-kadang ia terlihat naif. Awal, tokoh kita di panggung itu, menganggap bahwa masyarakat itu seperti badut karena mereka berbeda dengannya. Itu saja.

Representasi masyarakat datang silih berganti di panggung itu. Mula-mula dua pemuda, kemudian seorang nyonya dan asistennya, kemudian fotografer, kemudian orang tua. Mereka memiliki cara yang sama dalam bertutur. Tidak. Kesamaan cara bertutur itu tidak merujuk pada satu latar budaya tertentu: etnis tertentu. Namun, itu terjadi karena mereka tidak memiliki pilihan lain untuk menuturkan sesuatu. Apakah mereka telah membentuk etnis baru dalam panggung itu? Ini adalah argumentasi/pertanyaan yang dibuat-buat, bukan?

Kita kembali kepada Mira. Ia adalah representasi manusia korban kegilaan perang. Kakinya raib sebelah. Itu baru diketahui pada adegan terakhir saat Awal merusak kedai kopi. Ini adegan paling berhasil. Teriakan Awal sangat pas, seolah menyatakan penyesalan. Adegan ini sangat mengejutkan bagi penonton yang selama pertunjukan diselubungi pertanyaan, “Mengapa Mira tidak bisa keluar dari kedai kopinya barang sebentar?” Ya, ternyata, kaki Mira raib.

Lukisan “Match Seller” karya Otto Dix memperlihatkan sosok mirip tokoh kita Mira. Dalam lukisan itu kita akan melihat seorang tua dengan kacamata hitam. Mungkin ia penjual korek api. Mungkin ia bekas angkatan laut. Kedua tangan dan kakinya raib. Dari mulutnya keluar kata-kata dalam bahasa Jerman. Sementara, orang-orang tidak peduli dan berlalu di depannya, mungkin buru-buru. Seekor Duchshund yang riang begitu menarik perhatian. Ia mengencingi laki-laki itu. Saya tidak merasakan kesedihan yang total di sana, tetapi ada ironi, suatu kengerian, dan kekelaman yang panjang.

Hal yang ditekankan di sini ialah bukan aliran lukisan itu—yang kita sebut sebagai realisme magis—tetapi dari lukisan itu tergambar kondisi pascaperang yang ngeri, ironis, dingin, dan kosong. Menariknya, kondisi pascaperang kerapkali melahirkan pemikiran baru, misalnya realisme magis dan absurdisme. Sekurang-kurangnya, ini menunjukkan bahwa kondisi semacam itu menciptakan kegelisahan yang dalam di pikiran manusia.

Kegelisahan itulah yang gagal ditampilkan oleh pertunjukan teater ini. Kegelisahan yang paling nampak hanyalah kegelisahan cinta belaka. Peperangan itu seolah telah dilalui begitu saja tanpa jejak. Jikapun ada, memori itu hanya sekadar memori-memori kecil, seperti salah satu dialog dua pemuda di kedai kopi. Ya, percakapan tentang masa lalu itu—sepanjang ingatan saya—hanya sekadar lewat belaka; peperangan hanya menjadi percakapan seperlunya; tidak menjadi episteme.

Pemain musik dari sisi kiri panggung telah “menolong” orang-orang yang ada di panggung itu. Suara musik yang terdengar dari awal hingga akhir pertunjukan menstimulasi aktor untuk menciptakan emosi dalam dirinya, bahkan memicu jantung para aktor untuk tetap hidup di atas panggung. Ini mirip strategi parkir bus dalam sepak bola yang biasa dipakai klub papan bawah Liga Inggris jika tak ingin kalah lebih banyak.

Seorang bernama An pernah menulis resensi tentang pertunjukan “Awal dan Mira” di Majalah Aneka Nomor 26 tahun III, 10 November 1952. Ia mengatakan:

Meskipun tekanan keadaan yang berlaku di sekitar kita, malam pertama masih dapat dijalankan oleh amateur-amateur kita itu, dengan hasil permainan mereka yang lumayan juga. Laku dan jiwa MIRA yang dibawakan oleh Sdr. Suarni, Isa si baju biru, Sj. Aman, dengan tingkah kata terlpeas bebas dan sdr. Iskak Djaja yang dpat menguasai mimik orangtua yang ortodoks, sudah mengimbangi kekakuan gerak keseluruhan AWAL DAN MIRA….

Akhirnya dengan semua itu, dapatlah dikatakan, bahwa rencana program SGA (Sekolah Guru Agama, red.) Negeri kali ini gagal. Namun bagaimanapun juga kehendak menimbulkan ide cinta seni seperti ini kembali musti ditunjukkan SGA Negeri di lain waktu dengan lebih-lebih lagi menyiapkan diri sebelumnya (An, 1952).

Dalam konteks resensi dan pertunjukan saat itu, apa yang ditulis An adalah sebuah kekejaman—dan memang ia cukup “tegas” dalam resensinya itu. Tentu saja, dalam konteks tulisan ini dan pertunjukan Teater Karoeng, saya tidak akan menulis paragraf penutup sekejam itu.[]

Foto: Alif Rimba Santigi

Sorry, the comment form is closed at this time.

Ilham

Tulisan Mas Moeslim yg menarik. Paragraf terakhirnya memang tidak kejam, tapi menusuk dengan lembut. Hihihi bravo!