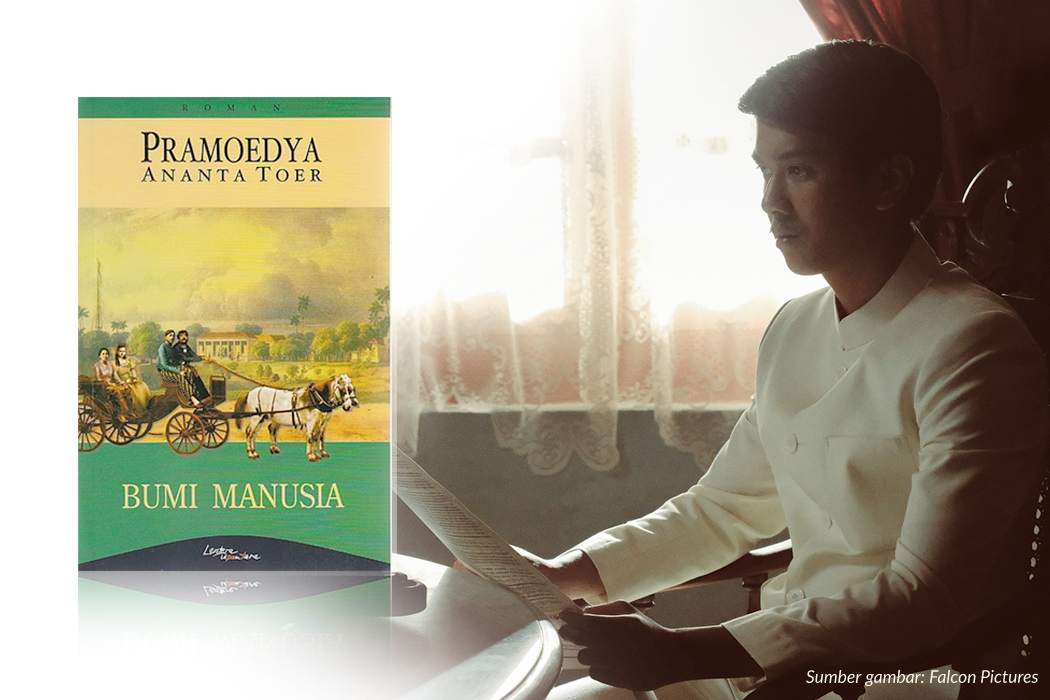

Boleh ke Toilet Saat Nonton Film Bumi Manusia

Sulit untuk menulis ulasan film Bumi Manusia karya Hanung Bramantyo (2019) tanpa bocoran (spoiler). Sebab, bagi yang telah membaca bukunya, pembabakan dan alur ceritanya (kecuali pesannya) sama persis seperti di buku. Berurut dan begitu-begitu saja.

Hampir tak saya temukan visi lain Sang Sutradara. Jemu, sebab mudah ditebak. Minke bertemu Annelies, mereka saling jatuh cinta, dibenci lingkungan sekitar, terjebak masalah kompleks hingga duduk di persidangan, Annelies pergi, Minke dan Ontosoroh kehilangan, dan selesai.

Baca juga:

– Seandainya Pram Menyaksikan Film Bumi Manusia

– Alih Wahana Bunga Penutup Abad

Sebagian mungkin akan menyalahkan, jangan membandingkan novel dengan filmnya. Bagaimana bisa saya melepaskan ingatan dari buku yang memberi banyak perenungan soal kolonialisme itu? Apakah mesti ada pemeriksaan pikiran sebelum masuk dan duduk di bangku bioskop?

Justru karena alih wahana itulah, saya ingin menyampaikan unek-unek sebagai penonton.

Tahun lalu, saya menikmati teater Bunga Penutup Abad, sebuah pementasan yang sumber utamanya sama, dari novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Kekaguman saya pada pementasan ini karena penulis naskah dan sutradara mampu menjahit ulang adegan demi adegannya. Sehingga, meski telah membaca novelnya, saya masih menemukan kebaruan, menonton dengan mata lekat dan menanti kejutan di setiap detik dan menit berikutnya.

Sementara saat menonton filmnya, saya terkadang masih sempat melewatkan adegannya, sebab saya akan tahu bagaimana kejadian berikutnya. Contoh paling mudah perbedaan penjahitan alur ialah penempatan dialog “Kita telah melawan Nak, Nyo. Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya”. Dalam teater Bunga Penutup Abad, sutradara berani menempatkan kalimat itu justru sebagai adegan pembuka. Sementara di film Bumi Manusia, dialog itu tetap di akhir cerita seperti dalam novelnya.

Jadi, saya kira, tidak rugi jika Anda sedikit melewatkan adegan di film Bumi Manusia untuk sejenak saja. Dalam film berdurasi tiga jam ini, tampaknya sutradara mengizinkan Anda untuk ke toilet.

Permasalahan ini saya kira menjadi persoalan utama. Keseriusan dalam pemilihan adegan dan perajutan ulang cerita adalah tanda kedalaman penulis naskah dan sutradara dalam memahami isi novel, memilah pesan dan adegan yang sesuai dengan spirit novel.

Saya jadi kembali teringat pernyataan Hanung, “Jadi kalau dilihat, seandainya yang nulis bukan pak Pram dan judulnya bukan Bumi Manusia, (inti cerita) Minke dengan Annelies itu hubungan cinta. Ada anak muda yang lagi galau dengan dunianya, dunia dengan perubahan yang sangat cepat ini… Saya pikir saat baca (buku) Bumi Manusia, dibanding Ayat-Ayat Cinta, lebih berat Ayat-Ayat Cinta,” terangnya pada CNN Indonesia.

Aheuy. Ngeri memang. Jika persoalannya sekadar cinta, mungkin (meskipun tidak) bisa jadi Ayat-ayat Cinta itu lebih berat. Namun, Bumi Manusia bukan sekadar itu, ia merupakan kompleksitas Jawa sekitar tahun 1898. Ia mempersoalkan rasisme, pertentangan antar kelas, keterpurukan karena perang, modernisme dan konservatisme dalam peradaban Jawa, sistem pembagian kerja dalam perkebunan, dan hal lain yang seluruhnya membakar semangat anti kolonialisme.

Baca juga:

– Orde Baru, Soeharto, dan Humor

– Melawan Kepasifan dalam Novel “Sekali Peristiwa di Banten Selatan”

Benar saja amarah publik tertuju pada pernyataan Hanung waktu itu. Ia meringkus cerita pada persoalan cinta Minke dan Annelis belaka. Sehingga, ketika di akhir cerita senandung suara berat Iwan Fals dalam lagu Ibu Pertiwi, tak membuat saya merinding sama sekali. Sebab, narasi yang dibangun dari awal hingga akhir lebih dominan soal cinta, bukan “Ibu Pertiwi” kita. Annelies, meski jelas sebagai wanita, tapi tak mampu merangkum kepedihan Ibu Pertiwi pada satu tubuhnya saja.

Ada pula beberapa adegan yang menyebalkan, seperti saat Minke (Iqbal Ramadan) melihat gundik yang disiksa majikannya. Sebagai seorang terpelajar, dalam adegan itu Minke terlihat hanya menonton saja.

Begitupun dialog Minke dengan Jean Marais hanya seolah konsultasi masalah cinta. Padahal, Jean menanggung trauma, ide-ide perlawanan kolonialisme, kritik terhadap kehidupan modern Eropa, berwawasan terhadap berbagai karya seni dunia, singkatnya, ia adalah salah satu mentor Minke dalam memerdekakan diri dan bangsanya.

Tapi dalam film Hanung? Jean melukis di pantai, dan May yang membawa boneka, hanya lanskap yang meromantisasi nuansa film cinta Bumi Manusia garapan Falcon Pictures tersebut. Mentransformasikan tokohnya saja, saya kira kurang cermat.

Hal itu menjadi sedikit lebih geli dengan akting Minke yang sangat Dilan. So manis. Belum terlihat mimik dan gestur yang menanggung persoalan berat dalam tubuh sang tokoh. Untung pemeran lain sangat menolong, terutama karakter Darsam (Whani Hari Darmawan) dan Nyai Ontosoroh (Sha Ine Febriyanti). Saya harus angkat topi untuk peran mereka.

Jika ada hal-hal baik yang bisa diceritakan selepas saya menonton film ini ialah sinematografi yang cukup apik. Grading warna dengan dominasi pastel, cukup menggambarkan tujuan Hanung, film romantis nan manis.

Beberapa adegan juga cukup terasa hidup karena tokoh yang bergerak. Cukup mencuri perhatian saya ketika terjadi protes dari kalangan muslim kepada persidangan kolonial. Pesan yang ditampilkan adalah muslim melawan ketidak-adilan, bukan hanya identitasnya sebagai seorang muslim. Meski adegan tersebut tak terdapat dalam novel, karena sebenarnya pertentangan yang terjadi adalah prinsip pribumi dan kolonial, tetapi dalam konteks politik identitas agama sekarang, Hanung menampilkan kritiknya dan pesannya cukup tajam. Agama lebih hidup jika mempersoalkan keadilan di semesta.

Selain itu, jika ada hal baik lainnya, para kawula muda akan senang mendengar potongan-potongan kutipan heroik dari novel Pram dalam latar gambar yang cukup memanjakan mata. Jika film ini bisa ditonton lewat telepon pintar, pasti ada banyak orang yang membuat tangkapan layrr (screen capture) untuk kemudian diunggah. Milenial banget, kan, Bor?

Akhirul curhatan, memang tak mudah untuk alih wahana dari novel ke film, apalagi untuk karya sosok sejarah Pram. Pram tidak hanya menjadi sejarah lewat tulisannya saja, tetapi sosok Pram itu sendiri adalah sejarah. Ia mengguncangkan terus kekuasaan-kekuasaan yang menindas dan tak memedulikan hak asasi manusia, apalagi soal dosa sebuah negara, kepada dirinya, kepada kaumnya, kepada orang-orang miskin, terpinggirkan, dan tertindas.

Baca juga:

– Ingat Pram: Rindu Sastra Realisme Sosialis

– Hilmar Farid dan Perkenalan Pertamanya dengan Karya-karya Pramoedya

Kata Sapardi dalam bukunya Alih Wahana, penilaian untuk karya sastra dan film harus dibedakan. Ada karya sastra yang buruk digarap film menjadi sangat apik, adapun karya sastra yang baik ditransformasikan menjadi film buruk.

Film Bumi Manusia ini, masuk yang mana? Tulisan saya ini mungkin mengarahkan jawabannya pada satu titik. Tetapi, tentu akan ada pandangan berbeda bagi orang yang hanya menonton filmnya, dan belum membaca novelnya. Mari kita dengar suara tawa Pram dari surga sana.[]