“Berlin Proposal”: Mesin Pemecah Enigma

Di sebuah toko buku dengan harga-harga, slogan-slogan diskon, rak-rak buku yang sengaja disingkirkan, terpasanglah sederet sofa, layar infocus, kursi-kursi, dan sebuah diskusi tentang buku puisi. Sebuah suasana yang semestinya senafas, dimana pembahasan sebuah buku dan toko buku tidak memiliki jarak. Tapi sore itu (15/8/2015), di Togamas Buah Batu Bandung, di antara para pembeli dan diskusi puisi tampak tidak serasi. Mempertegas, antara intelektualitas dan harga intelektualitas beda persoalannya.

Afrizal Malna meluncurkan kumpulan puisi dari proses residensinya di Berlin, Jerman. Berlin Proposal (2015) berisi puisi-puisi yang ditulis selama tiga tahun terakhir. Sebuah kerja keras, begitu kata Sartika Dian Nuraini, kekasihnya. Pengalaman pribadi dan apresiasi pembicara mewarnai diskusi buku tersebut. Ari J. Adipurwawidjana berbicara tentang jenuhnya kebudayaan aksara dan Afrizal sebagai keberuntungan dalam kesusastraan Indonesia. Afrizal telah keluar dari timbunan tanda dan mengasingkan diri dari nilai-nilai atau makna kata. Puisi Afrizal adalah puisi asemik dan puisi konkret yang jenuh pada kebudayaan aksara.

Dari kiri: Kurniasih, Agung Hujatnikajenong, Ari J. Adipurwawidjana, dan moderator Taufik Darwis. (Foto: Istimewa)

Sementara Kurniasih, menceritakan pergumulannya dengan puisi Afrizal dari mulai ia menerima buku dan akhirnya ragu-ragu membacanya. Ia cukup menikmati buku tersebut dan empati pada keterasingan Afrizal pada bahasa Jerman. Keterasingan itu ia rasakan saat ia menghadapi bahasa Jawa. Sebagai lulusan ilmu kajian budaya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Kurniasih tak menggunakan teori dalam membahas karya Afrizal. Tapi ia berpendapat, tidak ada monumentalisasi kata di dalam sajak-sajak Afrizal. Sajak Afrizal seperti deretan kata yang menciptakan pola tertentu yang ia samakan dengan pola bahasa di dalam struk belanja saat ia berbelanja di supermarket.

Agung Hujatnikajenong lebih personal membahas pertemuannya dengan Afrizal. Sebagai seorang kurator seni rupa pertemuan dengan Afrizal terjadi di halaman masjid Salman, melalui ketertarikannya pada gambar sampul buku puisi Arsitektur Hujan karya Agus Suwage. Ia membahas karya videoart-nya yang terpengaruhi Afrizal saat ia kuliah: video tutup panci yang bergerak-gerak karena panas dibaurkan dengan kekacauan lalulintas, banjir, dan hiruk pikuk pegawai pabrik di Cigondewah dan Andir tempatnya dulu bermukim. Begitulah puisi Afrizal menampilkan visual-visual dan mempertimbangkan visual. Terjadinya hukum ruang dan simbol di dalam puisi Afrizal.

Setidaknya para pembicara di dalam diskusi sore itu memiliki sudut pandang menarik dalam membaca Afrizal. Jika Sartika Dian Nuraini dalam pembukaannya mengatakan, puisi Afrizal itu enigma, mesin dengan teka-teki, untuk membaca mesin diperlukan mesin, untuk membaca Afrizal perlu menjadi Afrizal (mendekati). Maka ketiga pembicara tersebut telah berada pada wilayah keterasingan dan pembebasan Afrizal. Dan terbacalah kesamaan dan inti pembicaraan mereka: a. pembebasan kata dari struktur makna, konvensi, dan norma; b. tidak ada monumentalisasi kata; c. visual di dalam puisi telah menciptakan tegangan ruang.

Diskusi diselingi aksi performance art dari Hanafi, Wail, dan penampil lainnya. Performance menarik dihadirkan Hanafi dengan singkat melempar tumpukan lidi ke layar infocus berisi sajak digital Afrizal yang disusun Hanafi dari lidi juga (di akhir diskusi, Afrizal terkesan pada performansi ini, baginya begitulah bahasa, ia lidi yang diikat. Lalu Afrizal melepasnya, memindahkannya (melempar), hingga ia terserak, tergantung, dan menjadi sesuatu yang lain, yang bermutasi). Sementara saya tertarik pada suara yang dihasilkan lidi-lidi itu. Saat lidi dipukul-pukul pada layar, menciptakan lidi bukan sekedar dinikmati secara visual tetapi juga bunyi. Seperti bahasa yang tidak hanya memiliki visual, tetapi juga makna pada benturan-benturannya dalam struktur tertentu.

Begitu juga saat Wail membacakan puisi “Kaldera” yang berisi nama-nama gunung. Ia menyanyikannya dengan lagu seperti pendongeng Aceh. Ia meletakan puisi Afrizal pada rasa tradisi, menjadikannya memliliki tubuh dan rasa pada geografis tertentu, kultur tertentu, dan pembaca tidak menempatkan makna di sana, tapi justru rasa, dan benturan itu justru menawarkan makna baru. Ditambah pula ketika Wail membaurkan nyanyiannya dengan seorang perempuan di hadapannya yang membaca puisi dengan ritme cepat. Meminjam pendapat Benjon saat itu, terciptalah nuansa khaostik yang dalam pandangan saya justru menempatkan posisi makna di dalam puisi Afrizal.

Ketidaksadaran, Enigma, dan Posisi Makna

Saya memandang, Afrizal bukanlah enigma. Afrizal adalah orang yang ingin menciptakan mesin pemecah enigma. Siapakah enigma itu? Bagi saya enigma itu adalah Berlin dan masyarakat kita (masyarakat kita merujuk pada posisi Afrizal sebagai masyarakat Indonesia dan sasaran pembaca puisi-puisi Afrizal, yakni orang Indonesia dengan pandangan dan sikapnya pada sosial, politik, aktivitas, budaya, dan puing-puing tradisi). Atau saya dapat katakan, enigma bagi Afrizal adalah lingkungannya hari ini.

Afrizal mengatakan dalam kata pengantar bukunya, dan juga dikutip dan disepakati oleh Kurniasih dalam diskusi, menghindari monumentalisasi kata. Saya berpendapat, kata justru menjadi sangat monumental di dalam puisi-puisi Afrizal. Proses monumentalisasi kata itu terjadi ketika puisi mendapatkan pembacanya. Afrizal telah melepas kata dari gramatika standar, menjadikannya seolah berlepasan, tapi justru dari yang berlepasan ini pembaca dengan gramatika utuh atau khaos merajut makna terdekat bagi dirinya melalui puisi-puisi tersebut.

Saya beri gambaran tentang posisi kata dan makna: Bisakah kita mengingat dan menyebutkan 1.000 nama orang (kata) yang kita kenal dalam satu waktu dengan ingatan kita? Saya rasa tidak bisa. Tapi saat kita melihat wajahnya, tentu kita akan mengingat nama mereka, meskipun orang itu datang dari masa lalu kita. Begitulah kata-kata berkelindan dalam diri kita. Bukan hanya sebagai kata, makna kata, jalinan kata (syntax), tetapi juga sebagai peristiwa yang disadari atau tidak disadari tapi sebenarnya ada. Keberadaan eksistensi kata ini yang menjadikan saya melihat monumentalisasi kata dalam puisi Afrizal.

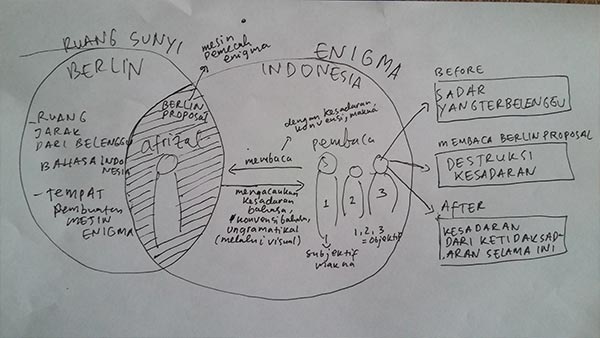

Demikian jika saya gambarkan:

Afrizal di Berlin adalah pengalaman yang menempatkan dirinya dan bahasa Indonesia menjadi asing. Keterasingan ini menciptakan ruang atau sudut pandang baru dalam menilai sejarah dan aktivitas manusia di Berlin. Sementara tubuh Afrizal yang Indonesia yang terbelenggu oleh bahasa (dalam konvensi makna normatif Indonesia) dan segala ingatannya, menciptakan sudut pandang baru dalam menilai Indonesia. Ada ketidaksadaran yang akhirnya disadari dalam benturan ruang ini.

Pembenturan ruang, bahasa, budaya, dan pemikiran ini terdokumentasikan dalam Berlin Proposal. Dalam format tanpa gramatika konvensi, tanpa makna konvensional, bahasa dilepas-lepaskan, dipreteli, divisualkan, kata-kata tercecer, dikacaukan, membentuk struktur baru dan konvensi baru. Inilah mesin pemecah enigma yang dibuat Afrizal.

Afrizal membutuhkan pembaca untuk menjadi bagian dari mesin pemecah enigma ini untuk memecahkan enigma masyarakat hari ini. Enigma yang dimaksud adalah ketidaksadaran. Lalu Berlin Proposal melalui kata-kata yang dijejerkan (bahasa Kurniasih), visual (bahasa Agung), atau kata yang terbebas dari belenggu dan interupsi tanda normatif kita (bahasa Ari J.) memecahkan enigma itu, ketidaksadaran pembaca itu.

Jadi menurut saya, atau bahasa saya, Afrizal menciptakan mesin enigma untuk selanjutnya membongkar enigma di dalam masyarakat kita: Kesadaran masyarakat yang terjadi melalui bahasa dibongkar dengan kekacauan bahasa sehingga terpecahlah kesadaran pembaca, dan terbukalah ruang ketidaksadaran mereka, menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengenali makna-makna yang tidak disadari di sekitar mereka.

Mungkin produksi makna akan sangat subjektif. Tapi belenggu bahasa yang objektif selama ini (yang dipergunakan oleh pemerintah dan kapitalisme, untuk menjauhkan masyarakat dari kesadaran: misalnya tentang kedaulatan dan kesejahteraan) adalah masalah bersama. Dan pada pergesekan ini subjektivitas-subjektivitas makna dari pembaca pada akhirnya akan menciptakan obejektivitas, sebab ada ketidaksadaran kolektif yang tersembunyi, seperti penindasan yang tidak disadari masyarakat kita selama ini.

Maka tidak heran jika di dalam Berlin Proposal kita melihat sejarah Berlin, perubahan masyarakat Jerman, kesejahteraan, penindasan, nama tahun/angka (1945, 1960,..) dan nama gunung di Indonesia, sebagai kata-kata yang seolah tidak berhubungan, tetapi menawarkan diri sebagai referensi. Bagi saya, ini adalah sikap dimana Afrizal tidak menggurui pembaca, tapi menggoda pembaca. Saya beri contoh: tanda-tanda, kata yang bercecer itu, sebenarnya dapat pula pembaca masukan dalam mesin pencari semacam google dan definisi atau peristiwa akan terbuka di sana.

Berlin adalah perantara untuk mengasingkan bahasa Indonesia. Produk pengasingan bahasa ini, tidak menjadi asing ketika ia berada di dalam ruang bahasanya (Indonesia) dan justru menjadi ruang interogatif dan menyerang pembaca pada kesadaran-kesadaran baru dari penindasan bahasa atau kesadaran yang selama ini dilakukan kapitalisme, pemerintah, dll., melalui bahasa.

Bagi saya, kesadaran pada peristiwa hari ini yang dalam bahasa Afrizal dinamai sebagai gramatika, bahasa yang terbelenggu oleh banyak hal (norma, Indonesia, budaya, kapitalisme), perlu didestruksi dan pecahan-pecahannya menjadi pintu masuk untuk menyingkap ketidaksadaran peristiwa yang sebenarnya terjadi dan menginterupsi orang-orang hari ini, agar menyadarinya. Berlin Proposal adalah destruksi yang menarik untuk dibaca.[]