Alih Wahana Bunga Penutup Abad

Layar biru. Suasana biru. Suara Minke (Reza Rahadian) mulai terdengar. Ia membacakan surat dari Panji Darman yang menemani perjalanan Annelies. Sorot sinematik biru adalah visualisasi debur ombak pelayaran Annelies menuju Nederland. Juga, menggambarkan suasana hati Minke yang membiru. Dihantam duka, kepergian istri tercinta.

“Kita telah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.”

Tak lama berselang, salah satu kalimat kojo dari karya Pramoedya Ananta Toer itu keluar dari mulut Nyai Ontosoroh (Marsha Timothy). Penuh geram, suaranya bulat, dengan emosi yang siap melawan kebiadaban Pengadilan Putih. Minke hanya terduduk, lebih banyak menunduk. Ia berhadapan dengan seorang perempuan yang sungguh tegar.

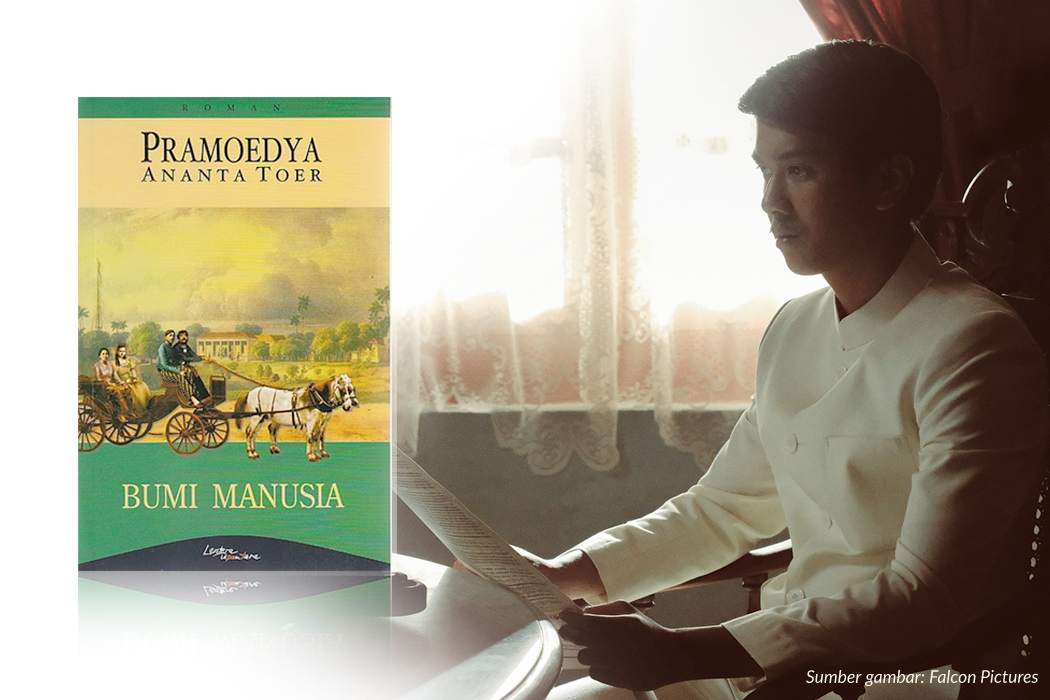

Semenjak adegan pembukaan, saya terkagum. Alih wahana yang berhasil! Pementasan Bunga Penutup Abad garapan Titimangsa Foundation ini tidak semata-mata hanya menggusur ke atas panggung dialog dan narasi dari dua novel Pram, Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa. Pementasan ini adalah bentuk lain artikulasi ide-ide Pram itu. Mereka menggubah melalui latar panggung, penokohan, musik, sorot lampu, dan ah, pada seluruh unsur itu pujian patut tertuju.

Wawan Sofwan, sang sutradara, menjahit ulang alur dari adegan-adegan dan percakapan yang ditulis Pram. Secara general, ia membagi semesta panggung menjadi dua, yaitu kegelisahan Minke dan Ontosoroh yang tengah ditinggal pergi Annelies. Dan semesta kedua ialah semesta masa lalu, kilas balik setiap ingatan kehangatan bersama Annelies. Untuk menghubungkan dua semesta itu, sang sutradara memilih surat-surat Panji Darman sebagai penjahit. Hasilnya, alur maju dan mundur membuat cerita ini berbeda. Sulit ditebak meski kita pernah membaca dua novel karya Pram itu.

Sesekali, kedua peristiwa itu dirajut oleh lamunan-lamunan Minke. Sorot lampu panggung yang hanya tertuju padanya, membuat suasana semakin kuat. Kita seolah dituntut untuk masuk ke dalam kegelisahan Minke. Setelah lamunan itu, peristiwa lain berlanjut. Misalnya dalam adegan berikut.

“Barang siapa yang mencintai dengan mendalam, maka dia bukan boneka,” ujar Minke, menguatkan dirinya sendiri bahwa Annelies bukan perempuan rapuh meski ia mesti pergi sendirian ke Nederland. Kemudian, setelah penonton mendengar gumam Minke, adegan berlanjut pada kemesraan antara Minke dan Annelies. Kepedihan dan kehilangan Minke sungguh terasa.

Kedua, keberhasilan alih wahana dibangun melalui pemilihan adegan-adegan yang penting. Pementasan dengan asisten sutradara Heliana Sinaga ini berani membuang beragam adegan di dua novel tebal itu, dan hanya memilah beberapa adegan saja. Kerjanya seperti membongkar dua lukisan besar untuk menjadi pecahan-pecahan mozaik yang kemudian diolah dan disusun ulang menjadi sebuah film animasi.

Pemilihan adegan itu berhasil menggambarkan beragam suasana kebatinan. Suasana mesra antara Annelies (Chelsea Islan) dan Minke tergambar melalui adegan perjumpaan pertama mereka. Minke yang gugup. Annelies yang bahagia. Membuat suasana sungguh cair, penuh sanjung dan gelak tawa dari penonton. Sepasang tua di hadapan saya saling memegang tangan erat-erat saat adegan itu. Gelak tawa dan romansa bahagia penonton semakin riuh di Gedung Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, saat Minke mencium bibir Annelies. Annelies lari. Ontosoroh datang. Adegan menjadi lebih cair dan menggelikan.

“Aku bukan indo. Ibuku juga pribumi dan baik.”

Sepenggal kalimat dari Annelies yang tetap dipertahankan dalam adegan cinta sekalipun, menggambarkan pementasan yang diproduseri Happy Salma ini tidak mengerdilkan ide-ide Pram pada persoalan lika-liku cinta belaka. Ia paham betul, alasan Pram menulis adalah sebuah cara untuk melawan. Melawan ketidakadilan, melawan pengerdilan kemanusiaan, melawan penjajahan, melawan segala yang merusak kehidupan. Suasana ini tetap dominan sepanjang pementasan.

Seperti dalam adegan perdebatan antara Jean Marais (Lukman Sardi) dan Minke. Jean bersikukuh, bahwa Minke semestinya mulai menulis dalam bahasa Melayu. Ia menanyakan keputusan Minke untuk hanya berbicara dengan orang-orang Belanda. Padahal Jean menuturkan, ketika Pengadilan Putih bertindak semena-mena, berapa jiwa pribumi yang terbakar karena merasa dihinakan, hingga akhirnya rela mati di pelataran rumah Minke sendiri.

Adegan-adegan lain tentu masih bertebaran sepanjang pementasan dengan durasi lebih dari dua jam ini. Nyanyian dan tarian bersama antara May Marais (Sabia Arifin) dan Annelies dalam lagu Prancis pun tak bisa lepas dari ingatan saya.

Ketiga, persoalan alih wahana yang berhasil adalah menggubah tokoh dalam teks-teks novel menjadi tubuh-tubuh aktor yang bergerak. Untuk persoalan ini, saya sungguh kagum pada Marsha Timothy. Caranya berbicara, sungguh menghidupkan Ontosoroh dalam imajinasi saya. Hampir tak ada yang silap. Caranya bergerak, menggambarkan seorang perempuan berpendidikan Eropa. Sayang sekali, karena urusan dompet, saya tak bisa melihat mimiknya secara close up seperti di film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak.

Aktor lain pun tak kalah mengagumkan. Reza Rahardian berhasil menjadi Minke yang hidup. Ia berkelakar aktif ketika menghadapi Annelies, cenderung diam di hadapan Ontosoroh, dan berdiskusi cair dengan kawannya Jean Marais. Sayangnya, ia hanya kadang terlalu cepat saat membaca surat. Lukman Sardi pun berhasil menjadi Jean dengan gaya bicara Prancis dengan gestur tubuh seorang pelukis yang pincang. Dan tentu, Chelsea Islan yang berhasil menjadi Annelies periang nan manja, namun teramat murung di lain babak.

Baca juga:

– Ronggeng dalam Cengkraman Milier Jepang

– Dionysus: Pertarungan Kaum Beriman dengan Penguasa

Keberhasilan alih wahana dalam Bunga Penutup Abad terasa sangat kuat di bagian akhir pementasan. Pementasan yang berlangsung 17-18 November 2018 ini, mampu membuat penonton bertepuk tangan meriah ketika Minke mengucap “Bunga Penutup Abad” saat memberi judul pada lukisan Annelies karya Jean Marais. Dikira, pementasan sudah selesai. Padahal, itu adalah awal dari emosi yang mengiris-ngiris. Penggambaran bahwa Minke telah menemukan Annelies sebagai jelmaan potret ratu Ratu Wihelmina yang mendaging, kini harus kembali mendapatkan Annelies kesayangannya hanya sebagai tak lebih dari potret. Seperti Sang Ratu yang tak tersentuh itu.

Adegan berlanjut kepada kepedihan-kepedihan lain. Ontosoroh yang tegar akhirnya tak tahan menangis ketika menemukan anaknya pergi mengenakan pakaian pengantin jawa dan menjinjing koper miliknya. Adegan itu terasa menyesakkan. Simbol pengantin yang pergi membuat bulu kuduk berdiri.

“Tuhan tidak pernah berpihak pada yang kalah! Hanya pada manusia kita berharap!”

Ontosoroh berteriak. Lampu merah menyorot padanya dan Minke. Pementasan ditutup dengan amarah. Seolah menyampaikan pesan Pram penuh emosi: perjuangan melawan ketidakadilan belum selesai![]