Ingat Pram: Rindu Sastra Realisme Sosialis

Siapa yang tak kenal Pramoedya Ananta Toer (Pram), salah satu sastrawan Indonesia yang karya-karyanya telah banyak mendapatkan sorotan dari para sastrawan dunia. Sederetan penghargan telah ia dapatkan. Namanya pun berhasil masuk dalam nominasi peraih Nobel Sastra. Hanya saja untuk mencapai semua itu Pram harus membayarnya dengan mahal. Ia harus bekerja keras seumur hidup dalam memperjuangkan keyakinannya akan kebenaran. Bahkan dampak dari keteguhannya itu—atau dari aktivitas politiknya pada masa itu—membuat Pram harus berulangkali mendekam di penjara dan rela diasingkan sebagai tahanan politik pada masa Orde Baru.

Pram adalah sosok pribadi yang keras dan tegas, terutama terhadap pemerintahan yang korup. Kritik-kritiknya yang tajam dan tak kenal kompromi terhadap pemerintah dan lawan politiknya membuat Pram hidup dalam kecaman. Misalnya polemik yang terjadi antara Pram dan HB. Jassin di pertengahan dekade 60-an, yang terus berlanjut sampai tahun 1995 ketika Pram mendapatkan Hadiah Magsaysay. Sebanyak 26 sastrawan dan budayawan yang dipelopori oleh Taufik Ismail menolak secara tegas Hadiah Magsaysay yang diberikan kepada Pram (Asep Sambodja Menulis: Tentang Sastra Indonesia dan Pengarang-Pengarang Lekra, hal 20-25, Ultimus: 2011). Namun Pram tetap tak pernah putus asa dan terus menulis demi memperjuangkan keyakinanannya dalam melawan ketidakadilan.

Dalam bukunya yang berjudul Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia, Pram mengakui bahwa pemikirannya dalam kesusastraan banyak dipengaruhi oleh Maxim Gorky, salah satu sastrawan Uni Soviet yang menjadi pelopor Realisme Sosialis. Paham Realisme Sosialis ini tentu saja sangat bertentangan dengan kalangan sastrawan yang tergabung dalam Manikebu (Manifes Kebudayaan) seperti HB. Jassin. Sehingga Pram yang pada saat itu bergabung dengan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), sangat menentang gagasan Humanisme Universal yang diadopsi oleh Manikebu. Paham Realisme Sosialis ini terwujud dalam kesuluruhan karya Pram. Pertentangan kelas serta pembebasan terhadap kaum proletar atau kaum pribumi yang ditindas, menjadi tema utama dalam karya-karya Pram.

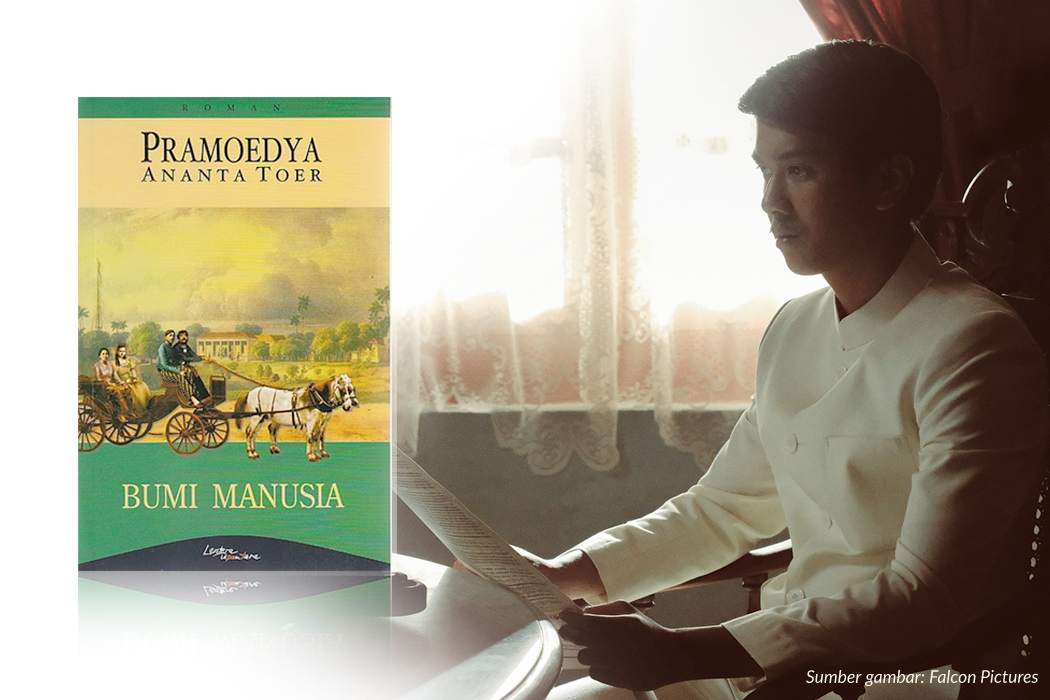

Dalam novel Tetralogi Buru misalnya, nada heroik sekaligus romantik juga militansi dalam sosok Minke dan Nyai Ontosoroh selalu hadir dalam karya-karyanya. Karena sastra Realisme Sosialis memang memiliki ciri-ciri seperti itu; bersifat militansi, tak kenal kompromi dengan lawannya, bersifat optimis, heroik sekaligus romantik. Berbeda dengan lawannya Humanisme Universal yang bersifat pesimis dan penuh ambiguitas, yang terjebak pada konflik-konflik psikologi individu.

Akan tetapi setelah kemenangan Humanisme Universal yang diadopsi oleh Manikebu. Sastra-sastra perlawanan ala Pram menjadi suatu hal yang sangat ditakuti. Hal itu tidak terlepas dari perkembangan sejarah yang panjang. Pada masa Orde Baru, sastra Realisme Sosialis secara terang-terangan dilarang oleh pemerintah. Bahkan buku-buku yang dihasilkan oleh para penulis Lekra pun dimusnahkan. Juga tak jarang para mantan penulis Lekra yang selamat dari G30S PKI mendapatkan intimidasi. Seperti halnya Pram yang selama 43 tahun hak kepengarangannya dirampas dan buku-bukunya dibakar (surat Pram untuk GM, diakses via boemipoetra.wordpress.com).

Sementara pada masa Reformasi sisa-sisa sistem pemerintahan Orde Baru masih terus berdampak sampai saat ini. Orang-orang masih saja ketakutan untuk berbicara tentang Realisme Sosialis. Seakan-akan paham Realisme Sosialis ini adalah suatu paham yang “jadul” atau bahkan menindas seperti halnya fasisme. Maka tak aneh jika karya sastra yang hadir saat ini hanya terjebak dalam ranah sintaksis dan permasalahan estetika. Yang paling menyedihkan lagi adalah karya sastra seperti itu akhirnya mendapatkan gemanya dalam kebudayaan post-modernis. Sehingga fenomena yang terjadi saat ini, seperti bermunculannya karya sastra avant-grade seakan-akan telah menjadi hal yang lumrah dan menakjubkan. Akibatnya sastra semakin berdiri kokoh di puncak menara gading. Sementara permasalahan kemiskinan dan ketidakadilan masih saja hadir dan luput dari pandangan kita.

Namun tak dapat dipungkiri bahwa masih ada sastrawan yang menulis karya sastra sosial. Hanya saja tak jarang juga bahwa karya sastra tersebut masih saja terjebak dalam hal-hal yang bersifat magis—yang cenderung menopang status qua. Memang permasalahan autisme-seni ini bukan permasalahan yang sederhana, sangat kompleks. Butuh perjuangan yang ekstra untuk semua itu. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi-politik saat ini yang semakin carut marut seperti benang kusut.

Maka dari itu—terutama bagi penulis—sudah saatnya sastra harus melek politik. Mulai meninggalkan tradisi narsistik yang tidak ada hubungannya dengan perjuangan terhadap pembebasan. Jika saya tidak berlebihan, sudah saatnya sastra belajar dari sastranya Mbah Pram yang suara pembebasannya terhadap kaum tertindas terus bergema sampai saat ini, bahkan abadi. Sastra adalah bagian dari perjuangan kemanusiaan![]